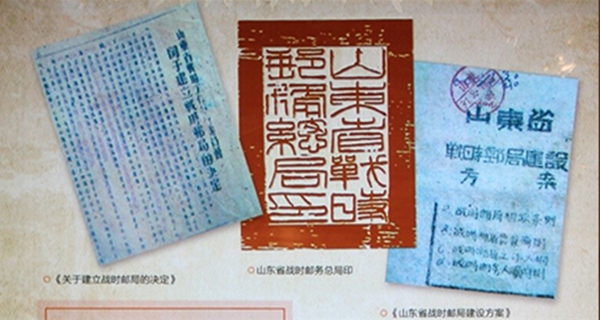

山东战时邮务局创建时的部分文件和印章

根据地的战地邮票

秦明道

秦明道,1881年出生于山东省滕县彭楼村一户富裕农民家庭。开始家境尚可,他7岁时上过私塾,但好景不长,两年后家道中落,他只得辍学务农。身材矮小的秦明道心地善良,忠厚诚实,非常善于结交朋友。1935年革命的火种播到了他的家乡,他此时虽已五十五岁,但仍然象青年人那样充满热情,积极投身于革命工作,当年他就入了党。

入党初期,他担任了鲁南、(微山)湖西两地区当政治交通员。1940年,他已步入了花甲之年。由于斗争环境艰苦和生活贫困,他的风湿病得不到及时治疗,成为驼背老人,后来他还受上级党组织的派遣,代替刘景松配合鲁南铁道大队从事地下情报工作,担任临城抗日情报站站长。他是铁道游击队中年龄最大的队员。小说中那个冯老头,就是以他为原型塑造的。

1942年5月的一天)清晨,叛徒铁道队原三中队长田广瑞带领30多名日伪军包围了秦明道的住处。当时,鲁南军区派来的联络员张逊谦和与部队失去联系的沛滕大队的副大队长傅宝田两人都在这里。

秦明道听到院子外面有动静,急忙出门察看,发现敌人已将他的院子包围,突围已经不可能。也许牺牲自己,采用声东击西的方法,还可以掩护其他同志转移。于是他把转移路线指点给两位同志。然后毅然拿起竹竿,快步出屋,奋力爬上堂屋西头的短墙。他看见院墙外面正站着一个持枪的鬼子,便怒不可遏地抡起竹竿向鬼子的头上狠狠劈去。鬼子顿时昏倒在地。他又故意敲打竹竿。周围的敌人闻声朝他包围过来,并向他开枪射击。秦明道身中数弹,最后倒在血泊中。就在敌人向秦明道靠拢,向他射击的时候,傅宝田张逊谦乘机从另一个方向越过院墙,安全突围了。

敌人发现中了计,咆哮着向秦明道扑来,叛徒田广瑞让伪军把秦明道从血泊中拉出来,放到门板上,准备抬他到临城日本宪兵队邀功请赏。这时,秦明道的白发母亲、妻子及其他家人,大声哭喊着扑过来,只听秦明道断断续续地说:“你们保重……敌人长不了……咱们会胜利的……”敌人把他抬走了,鲜血不断地从门板上流下来。不到一里路,秦明道便流尽了最后一滴血。他牺牲时仅62岁。

敌人将秦明道的遗体抬到临城,残忍地将其尸体挂在东门外的电线杆上暴尸数日。几天后,他的遗体被群众秘密移走,掩埋在大邵庄秦家祖坟地里。

秦明道的两个儿子也都参加了革命。大儿子秦玉升,参加了微湖大队,小儿子秦玉斗参加了铁道游击队。秦玉升先于父亲秦明道两年牺牲,而秦玉斗坚持到了革命胜利。

刘桂清

刘桂清:1899年生于江苏省沛县大屯镇徐楼村。18岁时与临城常庄镇刘庙村的刘应奎结成夫妻。1940年7月,她经孙茂生介绍与杜政委、洪大队长取得了联系。此后,她家成了铁道队经常落脚的地方。

她时常冒着生命危险,奔波于铁道大队各部之间递送情报、张贴标语。同时通过各种关系为铁道游击队筹集钱款,购买枪支、弹药和药品等。打高岗、打松尾、处死叛徒黄文发、微山岛突围等战斗,她都及时准确地递送了情报。

1942年某一天,沛滕边办事处主任王墨山被敌人追捕时,跑到了刘庙村刘桂清家躲藏。敌人追到村里,挨家挨户搜查。刘桂清机警地将他扣在缸里,躲过了敌人的搜查。

又有一次,沛滕边县大队长钟勇飞在西万村突围时负伤,刘桂清把他藏在安全地方,坚持每天送饭送水,帮助他擦洗伤口。她照顾钟勇飞大队长时间长达一个月之久,直到他伤愈。由于村里敌人查得紧,钟勇飞痊愈后一时无法回到部队,又是刘桂清巧妙地骗开了敌人,掩护他脱了险。

刘桂清还发动全家人一起参加抗日工作。她让家人为铁道队送情报,为在自己家落脚的队员站岗放哨。她一家八口人人做过革命工作。铁道队领导同志在她家开会(类似于小说第十八章开头那样)和休息,伤病员在她家里救护、养伤,她都照顾得无微不至。一些同志至今还记得清楚,当年铁道队到刘二嫂家里停留的次数最多。

最艰苦的日子里,她卖了家里的好田,大部分的钱都给铁道游击队买粮食吃。他的儿子刘宗仁(也叫刘道仁)也参加了铁道游击队,成了王强副大队长的通讯员。

刘桂清还抚养了曹德清、李云生、李其厚(这三人后来都在拆据点时牺牲)、张建富等烈士子女多人,时间最长的达四年之久。

刘桂清先后于1941年5月和1942年7月两次被捕,在狱中受到惨无人道的折磨。皮鞭、老虎凳、烙铁、灌辣椒水等酷刑她都过了一遍,但是这一切都没能动摇她的革命斗志。

抗战胜利以后,国民党先是收买她,收买不成便是通缉。刘桂清一家不得不随铁道游击队的干部家属一道撤到黄河以北我军后方,在那里她继续做着大量的拥军工作。

山东全省解放后,她路过济南要回鲁南,这时她得知老伴已被国民党迫害死了。一些老同志劝她在济南住下,她就在这个城市落户了。

解放以后,刘桂清定居济南,在儿女们的服侍下颐养天年。恰巧时任济南市文联主席、《铁道游击队》作者刘知侠也在风景秀丽的泉城工作。六十年代初,李正(杜季伟)也调到济南工作。政委、芳林嫂、作家共同生活在同一个城市。他们的革命经历被人们传为美谈。那时谁也没有料到,历史有时候会出现惊人的相似之处。作为“芳林嫂”的原型之一,刘桂清曾在战争年代掩护过自己同志,而在解放以后的和平年代里,她又当上了“芳林嫂”。 文革期间,刘桂清再次掩护了两名铁道游击队员。

1966年“文革”开始,《铁道游击队》被批为“大毒草”,已任山东省文联副主席、山东省作协主席的刘知侠,被造反派囚禁,多次遭受毒打。为躲避这非人的磨难,在初春的一个深夜,他撕破床单,结成布绳,拴在窗口上,从3层楼上逃了出来,跑到市郊的刘桂清家里。

刘桂清望着累累伤痕的《铁道游击队》作者,一边用黄裱纸蘸着酒,贴在他臀部的溃烂处,一边心痛得叭哒叭哒地直掉泪珠。她毫不犹豫地将他收留下来。几天后,造反派赶到她家要人。面对造反派故意贴在门前的通缉令和一次次搜索,她临危不惧,几次机智地将知侠转移到儿女们的住处。

刘桂清派儿子把知侠送到了几百里外的安徽省肥城县朋友家。不久,由于党性观念太强,知侠从肥城寄出6个月的党费12元,这一来暴露住地址,他再次遭到追捕。幸亏他警惕性高逃避了追捕。那天,他凌晨4点前脚刚走,只差五六个小时,济南的造反派上午就赶到了肥城的住处搜查。在外历经五六个县城、漂泊了十几天后,知侠再次回到了刘桂清家。

当时,知侠怎么也想不到,原铁道游击队副大队长、后在枣庄某处任党委书记的王强,被打成“走资派”后,已早于他4个月前来到刘桂清家避难。“文革”开始时,王强已经退休,因为在一个造反派的宣言上稀里糊涂地签了个名,后来两派武斗,一派死伤了一些人。死难家属要求支左的军队一定要抓住王强抵命。其实武斗时王强并不在场,可是死伤那派人抓住王强签的名不放,在当时那种不分青红皂白的情况下,如果王强落到他们手里就必死无疑。所以王强不得不跑到济南,在刘桂清家躲起来了。;刘桂清一见王强就说:“你在这里住下去就是,保证不会出问题。”

枣庄的部队在死难家属的要求下,派一个连长带一个战斗班到刘桂清”家里来抓王强。战斗班站满了她家的小院子,而王强就藏在她隔壁大女儿屋里。可是刘桂清却临危不惧,略施小计就把连长和那个班的战士骗走了。当他们一出她的家门,刘桂清马上从后窗将王强托到另一个院子里,这样,就是连长和战斗班回来也找不到王强了。王强在她家躲藏时间达8个月之久。

更有意思的是,当年小说作者和副大队长虽然都住在刘桂清家,两人住的地方也仅一墙之隔,吃的是一锅饭,但却从没有见过面,也互不知情。这是刘桂清按照过去搞地下工作的原则有意做的安排,免得他们日后遇到不测时互相牵连。刘桂清自己也不曾想到,二十多年前掩护自己同志对付敌人的那一套居然在解放二十年后还会重现。

文革结束,知侠重新出来工作,他以刘桂清为原型专门写了一部中篇小说《芳林嫂》,描述了她那可歌可泣的英雄事迹。

1984年,耄耊之年的刘桂清被选为济南市槐荫区政协委员。

1985年12月,刘桂清老人患脑溢血,病重在家,已经3天滴水未进。那天,闻讯赶来的刘知侠,坐在床前,给她喂下了最后几口稀饭。刘桂清弥留之际,面含微笑,紧紧握住铁道游击队名誉队员刘知侠的手,安然与世长辞。时年86岁。在三位“芳林嫂”原型中,她是最后一位谢世的。

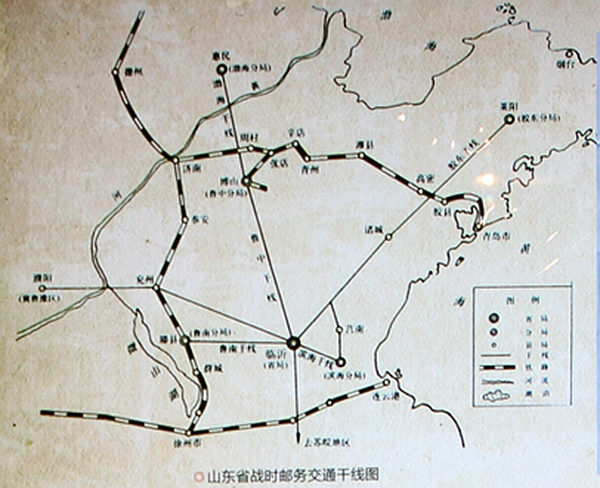

山东战时邮政干线示意图