从那时起,大江南北,长城内外,全体中华儿女冒着敌人的炮火,共赴国难,无论是正面战场,还是敌后战场,千千万万爱国将士浴血奋战、视死如归,各族群众万众一心、同仇敌忾,用生命和鲜血谱写了一首感天动地的反抗外来侵略的壮丽史诗。以下是在长城内外参加抗战的齐鲁儿女的代表。

宋哲元

宋哲元(1885年——1940年),字明轩,山东乐陵县人。1908年,二十三岁的宋哲元开始长达三十三年的戎马生涯。1925年至1933年先后任热河省都统,西路、北路军总司令,陕西省政府主席,察哈尔省政府主席。

1933年春,日本侵略者在占领东三省后,向关内进犯,山海关保卫战揭开了“长城抗战”的序幕。宋哲元奉命率国民革命军第二十九军在喜峰口、罗文峪一带抗击日军。由于二十九军的武器装备极为简陋,宋将军命人为每个士兵打造一把锋利的大刀,并配教练进行指导操练,使不少士兵练就一手高超的大刀术。3月9日晚,五百名大刀队员夜袭敌营,抡起大刀向睡梦中的鬼子头上砍去。十一日夜,大刀队再次出击。共砍死砍伤日军三千多人,烧毁了日军二百多辆汽车上的弹药和粮食。此役打破了日军不可战胜的神话,提高了为生存而奋斗的民族自信心,从此,“大刀向鬼子们的头上砍去”这一威武雄壮的歌声唱遍中华大江南北。

1935年后,宋哲元曾任平津卫戍司令兼北平市长、冀察政务委员会委员长。1937年7月7日晚,日军在卢沟桥借口士兵“失踪”,要求进入宛平城,被驻扎在此的二十九军拒绝后,日军将炮口对准了宛平城和卢沟桥,沉重的炮声震撼着平津大地。宋哲元下令“坚决抗击日寇”,二十九军将士同仇敌忾,打退日军一次又一次的进攻,用鲜血谱写了中国抗日战争史上灿烂的第一页。

“卢沟桥事变”后,宋哲元发誓:“宁为战死鬼,不作亡国奴”。后来,毛泽东在给宋哲元的信中曾赞扬“先生情殷抗日,曷胜仰佩,曩者日寇入关,先生奋力边陲,慨然御侮,义声所播,中外同钦”。

1938年春,任一战区副司令,病发后辞职休养,1940年4月5日病逝于四川绵阳。国民党政府追授其为一级上将。朱德和彭德怀赠挽联一幅:“一战一和,当年变生瞬间,能大自于天下;再接再厉,后起大有人在,可元忧乎九泉”。

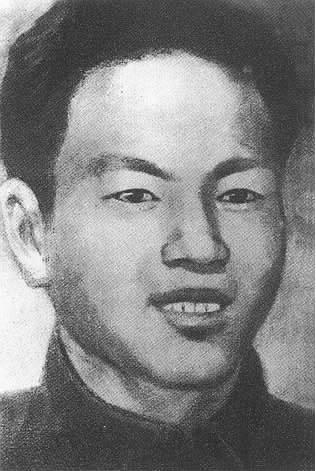

张自忠

张自忠(1890-1940) 国民革命军陆军第33集团军总司令。字荩忱。男,1890年出生,山东临清人。1917年入冯玉祥部,历任营长、团长、旅长、师长等职。1931年后任第29军38师师长。1933年参加长城抗战,任喜峰口第29军前线总指挥,打退了日军,守住了阵地。抗日战争全面爆发后,先后任第59军军长、第33集团军总司令兼第5战区右翼兵团司令等职。1938年3月,日军进犯台儿庄,奉命率第59军急行军增援台儿庄作战,为整个战役胜利赢得了时间。1940年5月,中国军队与日军15万精锐部队在枣阳、襄阳、宜昌等地进行枣宜会战。他亲自率领部队与日军决战。在部队被敌层层包围的不利态势下,他身先士卒、冲锋在前、力战不退,与日军拼死搏杀,最后身中7弹牺牲。国民政府为张自忠举行国葬,追晋其为陆军上将。北京、天津、武汉等城市建有张自忠路,以示纪念。2009年被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

赵登禹

赵登禹(1898—1937),字舜臣,山东菏泽人。1914年,赵登禹加入冯玉祥的部队,后任冯玉祥随身护兵。1926年,参加北伐。1933年,任第29军第37师第109旅旅长,后任第132师师长。1937年7月28日,在南苑战斗中殉国。

这是位曾只身捕虎的勇士,人称“打虎将军”。

这员虎将就是著名抗日将领赵登禹,1937年7月,他与佟麟阁将军率部奋勇抗击日军侵略,以身殉国。“为人忠诚勇敢,勤苦耐劳,生得身体魁梧,臂力过人。”冯玉祥将军如此评价这员爱将。

赵登禹自幼家贫,只读了两年私塾,就弃文从武,拜师学艺,他刻苦练功,武艺超群。1914年,年仅16岁的赵登禹加入冯玉祥的部队。一次,赵登禹与冯玉祥摔跤角力,他把冯玉祥摔倒三次。排长责怪他不懂事,他却说:“不摔倒,怎定输赢?”冯玉祥哈哈大笑,不仅没责怪赵登禹,还把他收为随身卫兵。

1918年,冯玉祥驻防湖南常德。防区内有座常德山,一次部队执行任务,需翻过山。此前,赵登禹已闻山中有虎伤人,但他依然只身上山,空拳击虎,打得老虎奄奄一息。赵登禹殉国后,冯玉祥特意为他题写:“民国7年的打虎将军”。

日军入侵,“打虎将军”义无反顾投身抗日。

29军军长宋哲元提出“宁做战死鬼,不做亡国奴”等口号,赵登禹深受鼓舞,为弥补枪械不足,部队赶制了一批大刀装备士兵,赵登禹亲自带领士兵演练大刀劈杀要领,提高战斗力。

1933年3月,长城抗战爆发。3月初,日军铃木师团抵达喜峰口。喜峰口是长城防线一个重要关口,对确保平津、华北安全至关重要。29军军部经过反复研究,任命赵登禹为长城前线作战总指挥。

赵登禹立即派217团火速前往喜峰口。此时,日军已经占据喜峰口东北高地。增援部队与日军肉搏拼杀,高地几经易手。赵登禹带领109旅将士抵达后,浴血奋战,再次从装备有机枪、大炮的日军手中夺回高地。

3月10日拂晓,日军倾巢出动,向高地猛攻,赵登禹命令将士按兵不动,直到日军临近,战士们一声呐喊,挥动大刀向日军冲去。英勇的将士以简单的武器,与装备精良的日军搏杀一天,一些阵地失而复得,得而复失,双方均伤亡惨重。

“打虎将军”并非仅有蛮勇。赵登禹见敌我武器装备悬殊,建议应利用近战、夜战出奇制胜,宋哲元批准了他的计划。3月11日夜,赵登禹亲率所部携带大刀和手榴弹,分路夜袭攻击喜峰口日军营地。赵登禹尽管腿上枪伤疼痛难忍,仍拄着木棍,走在部队最前面。

深夜,日军都在熟睡。赵登禹和将士们从天而降,举着大刀冲入日军营房,日军面对明晃晃的大刀,来不及反抗就成了刀下之鬼。赵登禹亲自挥刀上阵杀敌,两口战刀均砍缺了刃口,左腿又负轻伤。此次夜袭砍杀日军铃木旅团1000余人,炸毁大炮18门,中国军队取得了自“九一八”事变以来的首次大胜,史称“喜峰口大捷”。大刀队一战成名。

1937年“七七事变”后,日军加速向华北派兵。7月25日,日军对驻防平津的29军大举进攻。7月28日上午,日军向南苑29军军部驻地发起总攻。宋哲元任命赵登禹为南苑方面指挥官,赵登禹召集各部开会,他鼓励大家说:“军人抗战有死无生,卢沟桥就是我们的坟墓。”

由于敌我力量相差悬殊,29军伤亡较大。赵登禹临危不惧,指挥29军卫队旅和军训团学生队与日军激烈厮杀。这时,部队突然接到后撤到大红门一带的命令。赵登禹的车子行到大红门附近时被炸毁,他也身受重伤,但拒绝后撤,仍带领部队向日军发起反击。这时,一枚炸弹飞来,炸断了赵登禹的双腿,醒来后,他含泪向传令兵说:“我不会好了,军人战死沙场没什么悲伤的,只是老母年事已高,受不了惊慌。回去告诉她老人家,忠孝不能两全,她儿子为国而死,也算对得起祖宗……”说完就停止了呼吸,时年39岁。

宋哲元得知赵登禹牺牲的消息,失声大哭,他说:“断我左臂矣,此仇不共戴天!”

1937年7月31日,南京国民政府追授赵登禹为陆军上将。后来,赵登禹和部分29军阵亡将士忠骸迁葬于卢沟桥畔西道口,兑现了他那句“卢沟桥就是我们的坟墓”的誓言。1946年,北平市政府将北沟沿更名为赵登禹路,以示纪念。新中国成立后,确定赵登禹将军为抗日烈士。

王仁斋

王仁斋(1906—1937),东北抗日联军第一军第三师师长。

原名王仁增,号仁斋。1906 年9 月21 日生于山东省文登县侯家乡高家村一个农民家庭。1914 年入当地小学读书。1924 年从山东青州(今益都)甲种农科学校毕业后,回家任教。经常向学生宣传进步思想,讲述孙中山和中国革命的故事。

1927 年,蒋介石发动“四一二”反革命政变。王仁斋耳闻目睹了国民党的暴行,毅然离开家乡,秘密参加了革命。同年冬天,他被组织派到东北,在抚顺煤矿从事工运工作。后因一次冒顶事故,腰部被砸伤,回家休养。1928 年,他带病回到东北参加抗日救亡活动,在沈阳《平民日报》社和沈阳平旦中学工作。不久,加入中国共产党。

1930 年,被派往柳河县三源浦,以小学教员的身份开展党的地下工作。1931年,到海龙中学任教,继续在学生中进行革命活动。不久,在沈阳被捕。“九一八”事变后,他乘乱和难友们一起逃出监狱,回到柳河县三源浦,从事地下活动,建立抗日组织反帝同盟会,并被选为海龙中心县委委员,开始了他武装抗日之路。

1932 年春,柳河县三源浦北校校长包景华组织抗日队伍,被辽宁民众自卫军总司令唐聚五收编为第九路军,任命包景华为第九路军司令,王仁斋任政治教官。同年10 月,第九路军在日伪重兵进攻下失败,海龙中心县委在原县委游击队的基础上,以在第九路军中工作的党团员为骨干,组建海龙工农义勇军。

1933 年, 杨靖宇将工农义勇军改编为中国工农红军第三十七军海龙游击队,王仁斋任队长。他认真执行上级指示,团结各界抗日武装力量,带领部队在海龙、柳河、金川(今吉林省辉南县)、通化四县边界活动,袭击日军部队,击毁敌人运兵车,缴获大量战利品,补充了部队的给养,队伍不断扩大,给日本侵略者以沉重打击,开辟了抗日游击根据地。同年,东北人民革命军第一军独立师成立,王仁斋任副官长。11 月,协助杨靖宇指挥部队攻克三源浦镇。不久,又攻克敌人重要据点八道江镇,并在旱葱沟重创伪军。

1934 年12 月, 王仁斋在中共南满第一次代表大会上被选为南满临时特委委员,改任东北人民革命军南满第一游击大队政委。

1935 年春,调回第一军军部,负责组织领导地方抗日武装。3 月,与第一师师长李红光一起指挥部队伏击敌人,抓获伪通化县长和日本参事官。

1936 年5 月,东北人民革命军第一军第三师成立,王仁斋任三师师长。7 月,东北人民革命军第一军改编为东北抗日联军第一军,王仁斋任抗联一军三师师长。为了扩大抗日联军的影响,王仁斋率部转战在海龙、柳河、清原、抚顺、兴京、桓仁、西丰、铁岭、开原等广大地区。11 月,将所部改编为骑兵,闯过清原、铁岭和南满铁路,西征至辽河岸边。

1937 年初,王仁斋带领一支小部队活动在沈阳、抚顺、清原一带。期间,收编“金山好”反日山林队一百余人。随后,又在砬子山重创日伪军。当年秋季,王仁斋率部回到清原,与三师其他两部胜利会师。年末的一天,王仁斋带领通讯员和一名小战士从筐子沟岭出发去岭南筹集子弹,当他们行至钓鱼台时,突然遭到伪警特务的突然袭击。王仁斋一边开枪还击,一边带领两名战士向后山转移,不幸,右腿被子弹击中。在小战士的掩护之下,通讯员急步上前,背起王仁斋向后山撤退。上山后,王仁斋与通讯员立即将文件、印鉴和现款等焚毁。此时伪警特务已经猛扑过来,王仁斋临危不惧,奋不顾身地进行还击。驻地的抗联战士听到枪声火速前往营救,待赶到现场时,伪警特务已经逃走,王仁斋和两名战士却躺在了血泊之中。王仁斋牺牲时年仅31 岁。

(资料提供:中国人民抗日战争纪念馆)

夏云杰

夏云杰(1903-1936)是东北抗日联军高级指挥员。1903年生,山东沂水人。家境贫寒,1926年3月逃荒到黑龙江汤原。以耕地为业,农闲季节到黑河金矿做临时工。1931年“九一八”事变后投身抗日斗争的行列。1932年11月加入中国共产党。他深入工矿、农村,宣传党的抗日主张,为建立党的抗日武装而四处奔波。1933年8月任中共汤原中心县委委员,负责军事工作。经过努力,将分散在汤原各地的抗日游击队员500余人组织起来,成立东北民众义勇军,夜袭汤原县城,给敌伪政权以沉重打击。

10月县委遭日伪军严重破坏后,形势十分险恶。爱人劝他避避风险,他坚定地表示:要与汤原的反日爱国群众同生死,共患难,越是在党处于困难时期,越要经受住严峻考验。他挺身而出,领导县委工作。11月领导恢复了汤原游击队,并亲自对其进行培训,提高了游击队的政治、军事素质。在松花江下游抗击日伪军的进攻,取得了一个又一个胜利。夏云杰身先士卒,在作战中多次负伤,在部队中享有很高威望。中共满洲省委曾称赞汤原游击队是松花江下游地区“反日反满的唯一中心力量”。省委负责同志对夏云杰的评价是:“深刻学习,对党忠实,能够认真执行党的政策。”1934年10月任汤原民众反日游击总队政治委员。领导游击队联合抗日义勇军共同作战,挫败日伪军冬季“讨伐”,创建汤原太平川抗日游击根据地。1936年1月所部编为东北人民革命军第6军后,任军长,率部在汤旺河地区创建后方基地,将游击区域扩大到汤原、萝北、绥滨、依兰、桦川、富锦等10余县,曾指挥6军主力攻打鹤岗矿山镇等战斗。9月任东北抗日联军第6军军长,被选为中共北满临时省委委员。

同年11月21日率部筹集给养装备时,在汤原丁大千屯遭伪治安队袭击,身负重伤。弥留之际,他再三嘱咐身边的战友、妻子和女儿,要团结一致,在党的领导下,把抗日民族解放事业进行到底。26日壮烈牺牲,时年33岁。

李学忠

李学忠(1910—1936),东北抗日联军第二军政治部主任。又名李宗学,1910年生在山东。20世纪30年代初,在吉林磐石一带投身农民运动。1931年“九一八”事变后,被派送到海参崴列宁学校学习,两年后,又被组织选送到莫斯科学习,加入中国共产党。1934年冬,被中共驻共产国际代表团派回国内到东满地区参加党的领导工作。

1935年东北人民革命军正式成立,李学忠任第二军政治部主任。协助政委魏拯民领导地方组织工作,帮助军长王德泰做部队的政治工作。同年10月,李学忠与杨靖宇等一军领导干部,代表一、二军和东、南满特委多次会谈,就筹备召开东北人民代表大会和建立东北人民革命临时政府以及东北抗日联军总司令部等重大问题,交换意见。为密切两军联系,为后来东、南满两大游击区连成一片,为组织抗联第一路军,奠定了基础。

李学忠率远征队胜利完成任务后,离开摇江,沿途又经历了多次战斗,于11月回到安图奶头山抗日游击根据地。1936年,李学忠与王德泰带领部分青年义勇军北上,1月中旬抵宁安县南湖头第五军军部,与周保中会晤。在召开的二、五军党委特别联席会议上,李学忠首先汇报了南满与一军会师经过以及和一、二军领导人会谈情况。会议充分评价了两军领军人会谈的意义,对李学忠远征队做出的贡献予以高度评价。李学忠的远征不但使一、二军,而且是在一、二、四、五各军间打通了联系,使在满洲党领导下的民族革命战争队伍逐渐形成一个整体。会议还决定人民革命军第二军扩编为两个师、下辖六个团,李学忠兼一师政委。会后,王德泰、李学忠返回安图游击根据地。

1936年3月,东满党和二军干部会议根据上级指示,决定将东北人民革命军第二军改编为东北抗日联军第二军,扩编为三个师,李学忠继续担任军政治部主任、军党委委员。4月,二军在大柴河设伏,五百余名日军、二百五十名伪军伤亡,仅一百余残敌逃命,缴获大批轻重机枪、步枪及军用物资。此役打击了敌人的嚣张气焰,极大地鼓舞了抗联士气。

二军在大柴河向抚松转移时,李学忠被流弹击伤腿部。1936年7月伤愈,在即将重新走向战斗岗位的时候,8月9日李学忠所在的大碱场密营突然被汉奸李道善的自卫团百余人包围。李学忠立即组织密营全体人员奋勇抵抗,占据有利地形,与号称“神选队”的伪军展开了激战,但是,由于我方多为伤病人员和非战斗部队,又是仓促应战,因此损失惨重。年仅26岁的李学忠在激战中英勇牺牲,把一腔热血倾注在了长白山上。

李学忠是东北抗日联军中优秀的政治领导人,他为中华民族的解放事业奋斗一生,流尽了最后一滴血,为此,1985年抚松县人民政府为他举行了墓碑揭奠仪式,永远纪念这位抗日英烈。