防制异党活动办法

1939年1月21日至1月30日国民党在重庆召开五届五中全会,会议的中心议题是:抗战和反共。国民党五届五中全会确定了“溶共、防共、限共、反共”的反动方针。不久国民党顽固派就掀起了第一次反共高潮。

武汉失守以后,日本帝国主义改变了对国民党政府以军事打击为主的方针,逐渐将其主要兵力移向敌后解放区战场。国民党政府也逐渐将其政策的重点转移到反共反人民方面。正是在这种情况下,国民党召开了五届五中全会。

会议的主要议题是“整理党务”和研究“如何与共产党作积极之斗争”。蒋介石在会上作了《唤醒党魂发扬党德与巩固党基》和《整理党务之要点》的演讲。会议根据蒋介石的演讲确定了“防共、限共、溶共”的方针,并设立“防共委员会”。

会议决定成立国防最高委员会以指挥党政军各机关,蒋介石任委员长,委员由国民党中央执监委员会常委、国民政府五院正副院长、军委会委员及由委员长提出的人员担任。委员长有极大权力,“对于党政军一切事务,得不依平时程序,以命令为便宜之措施”。还决定要彻底清查与整理户籍、保甲,健全保甲制度。规定要以保甲为单位,强制民众推行“国民抗敌公约”,宣誓“服从最高领袖蒋委员长之领导,尽心尽力,报效国家”等。

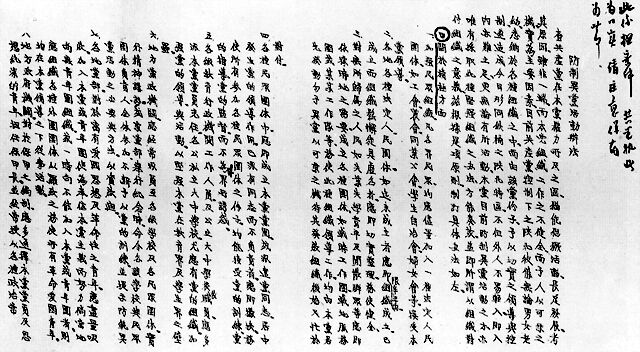

会后,国民党根据会议确定的方针,陆续制定了《防制异党活动办法》、《异党问题处理办法》、《处理异党实施方案》等一系列反共文件。因此,这次会议的召开,是抗战时期国民党改变政策,逐渐采取消极抗战、积极反共政策的标志。

于学忠(1890~1964),字孝侯,山东蓬莱人,抗日名将。1908年考入通州速成随营学堂步兵科,并以第一名成绩毕业,入北洋武卫左军任排长、连长等职,1921年秋川鄂战起,受吴佩孚赏识,升任团长、旅长、师长,长江上游警备副司令,第九军军长兼荆襄警备总司令。1926年吴佩孚兵败后于学忠离开军队,返回故里,不久投张作霖部,1928年任东北保安司令长官公署军事参议官,临绥驻军司令。

1930年受命率第一军由沈阳出发进驻北平,任平津卫戍司令。

1936年,于学忠由兰州抵西安参加张学良主持的高级将领会议,在会上表示支持兵谏,并在“八项抗日主张”上签名。“西安事变”后,奉张学良手谕,全权负责东北军。1937年1月,与杨虎城联合通电质问南京政府:调兵西进是何居心,并先后到杭州、奉化、南京、上海等地积极活动,要求释放张学良,因此被撤职留任。1938年1月任第三集团军总司令,3月率部参加淮河战役、台儿庄战役及武汉保卫战,屡立战功,给日军以沉重打击。1939年1月任苏鲁战区总司令,于山东、江苏两省交界处与八路军并肩抗日。1949年初,蒋介石曾胁迫其去台湾,他隐居四川乡间未出。

新中国成立后,于学忠以桑榆之年励精竭诚,积极参加国家建设事业。先后任河北省人民政府委员、河北省体委主任等,1956年被选为中国国民党革命委员会第三届中央委员,1964年病逝于北京,终年74岁。