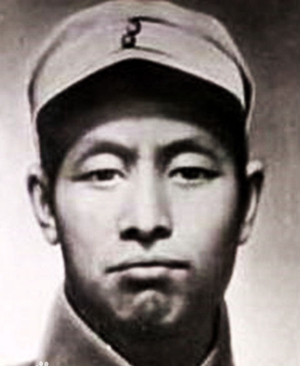

朱瑞

朱瑞:江苏省宿迁县人。1905年生。1924年加入中国社会主义青年团。同年考入广东大学。1925年赴苏联,先后在莫斯科中山大学和克拉辛炮兵学校学习。1928年加入苏联共产党,后转为中国共产党党员。1930年春回到上海,在中共中央军委工作。后任中共中央特派员、长江局军委参谋长兼秘书长。1932年1月到中央苏区,先后任中国工农红军总司令部科长,工农红军学校教员,红15军、红3军、红5军团政治委员,红1军团和红一方面军政治部主任。1934年1月被选为中华苏维埃共和国中央执行委员。参加了中央苏区第四、五次反“围剿”和长征。1936年12月任红二方面军政治部主任。

抗日战争爆发后,任中共中央北方局军委书记。不久调任八路军驻第一战区联络处处长,从事对国民党军将领的统战工作,同时指导恢复整顿直南、豫北特委,在晋豫边区、太行南区等地创建抗日游击队,为建立晋冀豫抗日根据地创造了条件。同时创办华北军政干校,培养了一批抗日军政干部。1938年11月任中共中央北方局组织部部长。

1939年5月,任八路军第1纵队政治委员,与司令员徐向前赴山东统一指挥中共在山东和冀鲁边、苏北、皖北的部队。同年10月兼任中共中央山东分局书记、山东军政委员会书记,领导军民开展敌后游击战争,开展抗日民族统一战线,领导八路军山东纵队整军,调整充实部队编制,加强政治工作建设,普遍建立党的基层组织,使部队军政素质显著提高。根据中共中央关于山东工作的指示,他和山东分局领导同志确定了拥护于学忠、打击沈鸿烈、联合东北军、消灭顽固投降派的统战政策,在根据地普遍发动群众,建立抗日民主政权。1940年,他亲自组织,在山东各地成立由党领导的宪政促进会,团结抗日爱国人士,揭露国民党假行宪真独裁的骗局,在山东各县普遍成立参议会,进行民选县长工作。1940年7月至8月,组织领导召开了全省各界代表参加的联合大会,选举产生了山东省临时参议会、山东省战时工作推行委员会(省政府前身)、山东省各界救国联合会总会及职工、农民、青年、妇女和文化界的抗日救国会,推动了山东抗日根据地发动群众建立政权的工作。到1940年底,全省建立起一个行政公署、90多个县级民主政府、250多个区政府。

在抗日战争最艰难的1941~1942年,朱瑞与罗荣桓、陈光、黎玉等一起,在日伪军对沂蒙山根据地发动的两次大规模“扫荡”中,率领部队与敌周旋,为夺取反“扫荡”的胜利,巩固和发展山东抗日根据地作出了重要贡献。

1943年9月,奉命赴延安参加中共七大,12月入中共中央党校学习。1945年夏,主动向中共中央提出从事建设炮兵的工作,被任命为延安炮兵学校校长。同年10月率该校师生开赴东北,搜集日伪军遗弃的武器,积极发展炮兵部队。1946年10月任东北民主联军炮兵司令员兼炮兵学校校长,为人民解放军炮兵建设奠定了基础。1948年10月1日,在辽沈战役攻克义县战斗中牺牲。

符竹庭

符竹庭(1912-1943)江西广昌人,中共党员。1940年任一一五师教导二旅政委兼鲁南区委书记。1943年3月,任中共滨海区委书记兼滨海军区政治委员,同年11月26日在反击日军袭击旦头的作战中英勇牺牲。

林浩

林浩:原名尹圭璋,别名骆忍。1916年6月生于山东牟平崖地村。1934年加入中国共产党。曾任中共济南市高中支部书记、济南市委书记。1936年协助黎玉恢复重建遭敌人严重破坏的山东党组织,任山东省委宣传部部长。1938年1月参与领导徂徕山抗日武装起义,先后任山东人民抗日游击第4支队政治部组织科科长、主任、支队政治委员。4月,第4支队改称山东人民抗日联军独立第一师,任政治委员。6月,第一师恢复第4支队番号,仍任政治委员。1938年3月代理中共山东省委书记,5月任山东省委常委、组织部长。12月八路军山东纵队成立后,继续任第4支队政治委员,率部开辟以莱芜为中心的抗日根据地。1939年7月任山东第一区(包括后来的鲁中、鲁南、滨海地区)党委书记兼军区政委。1940年9月调胶东地区,任胶东区党委书记、胶东军政委员会书记、胶东军区政治委员。1941年3月,与许世友等指挥胶东军区部队进行牙山反投降作战,巩固扩大了从牙山为中心的胶东抗日根据地。从1942年到1944年,与许世友等领导胶东军民在极其艰苦的条件下,进行反日伪军“扫荡”、“蚕食”和封锁的斗争,挫败了1942年冬季冈村宁次亲自指挥两万多日军对胶东根据地进行的“拉网合围”。在1945年大反攻中,任山东军区第3路军政治委员,与前线指挥许世友指挥胶东军区部队,向胶济路东段沿线和胶东半岛沿海各城市的日伪军展开进攻,收复威海、烟台等十多座城市,胶东半岛除青岛、即墨外全部解放。解放战争时期仍任胶东军区政治委员,1947年兼任华东野战军第9纵队政治委员,率部参加胶东保卫战,和莱芜、孟良崮、南麻、临朐、泰蒙诸战役。1948年入中央马列学院学习。中华人民共和国成立后,任军事学院政治部教育部部长、宣传部第一部长兼训练部副部长、政治部副主任,高等军事学院政治部副主任、主任、副政治委员兼政治部主任。1978~1983年任解放军政治学院院长。1955年被授子少将军衔。曾获一级独立自由勋章、一级解放勋章。

王麓水

王麓水是八路军高级指挥员。1913年生,江西萍乡人。1926年加入中国共产主义青年团,在家乡参加农民运动,积极完成党指派的革命工作。1928年,萍乡党组织奉命把从井冈山送来的一大批黄金送交安源市委,用于到长沙购买药品。王麓水自告奋勇,装扮成卖米的商贩,巧妙地越过国民党团防队的岗哨,圆满地完成了任务。1930年奔赴井冈山,入湘赣边区红4军随营学校学习。1932年5月转入中国共产党。曾任红4军排长、连长、连政治指导员,红1军团政治保卫局科长、第2师5团特派员,参加了中央苏区历次反“围剿”和长征。到陕北后,任红1军团第2师5团政治委员。

抗日战争全面爆发后,任八路军第115师343旅685团政训处主任,参加了平型关战斗。战斗中身先士卒,负伤后仍坚持指挥。1938年起任第343旅补充团政治委员、第115师晋西支队政治部主任,率部转战晋西地区。1940年随陈士榘率部挺进山东,任第115师教导2旅政治部主任,参与创建滨海抗日根据地。1942年起任山东纵队第1旅政治委员,中共鲁南区委书记兼鲁南军区政治委员,率部多次粉碎日伪军的大“扫荡”和国民党顽固派的袭击,成功地指挥了平邑松林村伏击战和微山湖解围战等战役战斗。同时,组织根据地军民发展生产,实行减租减息,坚决贯彻执行党的政策,及时纠正了左的偏向,为巩固和发展鲁南抗日根据地作出了卓越贡献。1945年8月任山东军区第8师师长兼政治委员,同年12月12日率部围攻滕县(今滕州)城,亲临阵地前沿哨所观察地形,指挥作战,不幸身负重伤,于次日英勇牺牲,时年32岁。谢觉哉在挽词中写道:“十七参军卅二死,功在人民名在史,泰山岩岩长仰止”。陈毅称赞:“麓水同志以善战爱兵爱民见称,故阵亡之日闻者莫不流涕,不愧模范党员。”

罗舜初

罗舜初,原名罗汝明。1914年12月11日生于福建上杭大洋坝村。1929年参加家乡农民武装暴动,同年加入中国共产主义青年团,曾任上杭县东二区少共区委组织委员。1931年参加中国工农红军。1932年转入中国共产党。1933年起任红一方面军司令部参谋,红四方面军司令部第2局科长、代局长,中央军委总参谋部第2局副局长,参加了中央苏区第四、第五次反“围剿”和长征。1937年6月入抗日军政大学学习。1938年12月任八路军总部作战科科长。1939年5月随徐向前、朱瑞率领的八路军第1纵队到山东,先后任第1纵队和山东纵队参谋处长。1942年8月任鲁中军区司令员兼政治委员,1943年3月任鲁中军区政治委员兼区党委书记,参与创建鲁中抗日根据地,指挥所部在极其艰苦的环境下进行反“扫荡”斗争。从1943年起先后发起南北岱崮保卫战、三次讨吴、攻打沂水城、葛庄歼灭战和攻克蒙阴城等战役战斗。在1945年对日大反攻中,任山东军区第一路军政治委员,与王建安率领鲁中军区部队,向胶济铁路西段、津浦铁路济南至滋阳段沿线日伪军发起进攻,收复临朐、博山、益都、莱芜、淄川、章丘、周村、新泰等城,直逼济南城郊,参与指挥解放临沂城战役。抗日战争胜利后,率领9000人的部队进军东北,曾任辽东军区副司令员兼参谋长,东北民主联军第3纵队政治委员,第四野战军40军政治委员、军长,参加了四平保卫战、四保临江和1947年夏秋冬季攻势作战和辽沈、平津、渡江、衡宝等战役。中华人民共和国成立后,任人民解放军海军参谋长、第二副司令员,国防部第10研究院院长,国防工办副主任兼国防科委副主任,沈阳军区副司令员、顾问。1955年被授予中将军衔。曾获二级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1981年2月24日因病在沈阳逝世。

张维翰

张维翰,(1906-1979),河北省邯郸市馆陶县南彦寺村人。幼时家境贫寒,二哥张维玺为生活所迫入冯玉祥部队当兵,后因在战功卓著而不断得到提升,到1920年时已升任第十六混成旅步兵第三团团长,这才使他们的家境随之富了起来。排行老五的他,也便有了随母亲由南彦寺村到北平上学的机会。

大学时张维翰受彭雪枫、赵伊坪、赵子众等共产党员的思想熏陶,主动接受了革命理论,大学毕业后,更是决心背叛地主家庭,凭着一腔热血和正义感,去闯一条自己的路。他的二哥张维玺曾介绍他到河南省民政厅(厅长李培基)做事,他在民政厅第一科仅当了四十天的办事员,因不满政府部门中的庸碌腐败作风,主动辞职返回天津。后于1933年11月只身奔赴山东工作,因他血气方刚,疾恶如仇,工作中屡受挫折。

1936年2月,他由县长训练班被分配到牟平县实习,任县秘书科长及代理县长。他在三个月的工作实践中,因发现和举报原任县长王照旭的贪污行为而反遭民政厅厅长李树春诬陷,故愤然离职不干了,又经张维玺介绍去了投奔刚由沂水县县长升任山东省第六专区督察专员、保安司令范筑先。范筑先和张氏兄弟是同乡同村。因此,范筑先对由张维玺介绍来的张维翰,是十分欢迎和信任的,当即委以专员秘书的重任。

1937年4月间,张维翰应彭雪枫之约到北京晤面,5月中旬张维翰陪彭雪枫抵达聊城。1937年5月,经彭雪枫、赵伊坪介绍,张维翰参加了中国共产党。

11月19日,范筑先向全国发出“裂眦北视,决不南渡”的通电,并在共产党的影响和帮助下,将第六区保安司令部改组为战时体制的山东第六区游击司令部,成立了政训处(后改为政治部),任命张维翰为主任,姚第鸿为副主任,张霖之、王幼平等同志也都在政训处任职。这样,实际上政训处就成了中共鲁西北特委的公开办事机构,从此摆脱了地下活动的状态。

在中共鲁西北特委的帮助下,范筑先先后将多股民众起义武装和民团武装改编或收编成为抗日队伍,组成了35个支队,号称“十万铁军”。其中第十支队,是由中共鲁西北特委直接创立的,由张维翰兼任司令。

1938年11月,聊城失陷。率第十支队与陈赓、李聚奎同志领导的部队协同作战,壮大了抗日武装,巩固了根据地。为纪念民族英雄范筑先,1939年1月,八路军总部命令,将第十支队改为一二九师筑先纵队,于1月14日正式整编,由张维翰任司令员兼鲁西北行政委员会主任。从此,十支队就由原来的地方部队升格为八路军的正规部队。1940年4月,筑先纵队与鲁西行署先遣纵队合并,合编为一二九师的新八旅(旅长张维翰,政委肖永智,副旅长王近山,政治部主任王幼平,参谋长高厚良)。

1942年,新八旅与冀南三分区合并,由张维翰任分区司令员,孔庆德任副司令员、王幼平任副政委。

1943年10月,在敌后环境愈加残酷的形势下,党中央决定抽调大批干部到延安学习。经过一个多月的行军,张维翰也由冀南三分区到达延安,通过考试,进入中央党校二部16支队学习。

1945年8月,在延安被选为全国人民代表大会筹委会委员。1947年3月,任晋冀鲁豫军区九分区司令员。1948年3月,任冀南三地委武装部长。1949年8月,任邯郸军分区司令员。中华人民共和国成立后,先后任中共邯郸地委常委、邯郸军分区司令员,1953年以后,历任解放军军事体育学校副校长、国防体育协会陆上运动部部长、国家体委陆上运动司司长。1955年授大校军衔。“文化大革命”中遭受迫害,1979年10月11日病故于北京。

范明枢

范明枢:1866年生于山东泰安县城徐家花园。早年在家从事农业劳动,并刻苦读书,曾任塾师。1906年(光绪三十二年)以清增广生员身份留学日本,就读师范专科。学成回国后,致力于教育事业。在泰安任劝学所所长,创办女子小学及县教育图书社。后赴济南创办省立模范小学。1914年后历任菏泽山东省立第六中学教师、济南山东省立第一师范学监,积极支持学生参加五四运动。1920年任曲阜山东省立第二师范校长。努力倡导新学,宣传科学与民主。在曲阜师范八年间,参加蔡元培组织的中华教育改革会,任委员。制定“真、善、美”三字校训,要求学生德、智、体全面发展。常以“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”自励和教育学生。积极推行陶行知倡导的平民教育,吸收工农群众和劳动妇女入学,创办了曲阜历史上第一所平民夜校。并支持学生集资办“黎明书社”,阅读进步书刊。他因支持新文化运动,受到保守势力和反动当局的迫害,1929年辞去校长职务。1931年,应聘到济南省立第一乡村师范任图书馆主任。他购置进步书刊,宣传抗日主张,支持学生的爱国行动。1932年春,以共产党嫌疑被捕入狱,在狱中坚持与反动当局斗争,后经冯玉祥等营救出狱。获释后到泰安城东山口村筹办民众小学,任校长。1933年8月后,受冯玉祥之聘,讲授《春秋》、《左传》,并受冯玉祥委托,在泰山前麓创办武训小学15处,任总校长。1936年夏,出席全国各界救国联合会,当选为执行委员。

1937年“七七”事变后,他组织泰安各界抗敌后援会和泰安民众总动员委员会,自任主任,为唤醒广大民众抗日而奔走呼号。1938年夏,奔赴中国共产党领导的山东抗日根据地,担任鲁南民众总动员委员会主任。1940年2月,当选为山东省宪政促进会副主任。7月26日,在山东全省代表参加的联合大会上致开幕词,被选为山东省临时参议会参议长。领导制定了一系列法律法规,为建立山东抗日根据地各级“三三制”抗日民主政权,做出重要贡献。1945年8月任山东省参议会参议长。

1946年6月17日,经中共中央批准,范明枢加入中国共产党,时年81岁。1947年,国民党大举进攻山东解放区,他在病榻上奋笔疾书《为内战告全国同胞书》、《致司徒雷登的一封公开信》,揭露美帝侵略罪行,反对内战,号召人民彻底打败美蒋的进攻。1947年10月2日病逝于山东乐陵。1950年移葬于泰山前麓。谢觉哉、林伯渠分别为其亲题墓碑:“永远是人民的老师”、“革命老人永垂不朽”。