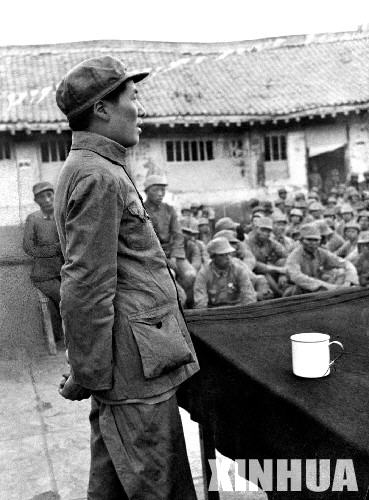

毛泽东同志给抗大二期学员作《论持久战》报告。

1938年5月26日,毛泽东在延安抗日战争研究会上讲演《论持久战》,至6月3日结束。毛泽东指出,抗日战争是持久战,最后胜利是中国的。这是1938年5月,毛泽东在延安中国人民抗日军政大学作《论持久战》的报告。 新华社发(资料照片)

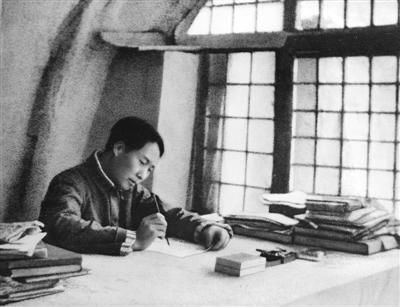

毛泽东倾力撰写《论持久战》

薛庆超

全国抗战爆发后,1938年5月,毛泽东集中了中国共产党和中华民族的智慧,撰写了《论持久战》,引起全国各阶层的高度重视。

当时,日军占领南京以后,“亡国论”一度甚嚣尘上。而八路军取得平型关大捷、中国军队取得台儿庄大捷后,“速胜论”又流传一时。为了彻底批驳“亡国论”和“速胜论”,以持久战思想武装全党全民族,毛泽东决定写一部论持久战著作。

抗日持久战思想,毛泽东早有思考。1936年7月,他就对斯诺说:中日早晚要打一仗;中日这一战,是持久的。全国抗战开始,毛泽东就指出,中日之间的最后胜负,要在持久战中去解决。

为此,毛泽东阅读了大量国内外资料和战争理论著作,精心拟定撰稿提纲,开始撰稿后,集中精力,废寝忘食。有时,他两天两夜不睡觉,实在太累太困时,就让警卫人员打盆水洗洗脸,到院子里转一转,在躺椅上闭目养会儿神,接着继续写。其间,由于高强度的脑力劳动,缺乏休息,毛泽东病倒了,头疼、失眠、吃不下饭。医生检查后说,没有病,主要是劳累过度和精神一直处于高度紧张状态所导致。医生开了药,要求毛泽东注意休息。毛泽东吃了药,休息一天,没等全好,又继续撰稿。

一天夜里,天气降温,警卫员把一盆炭火放在毛泽东脚旁。过了一段时间,他给毛泽东送水,刚到门口,就闻到一股浓烈的焦糊味,进去一看,毛泽东正埋头写作,而火盆旁毛泽东脚上的棉鞋却冒着青烟。警卫员连忙喊:“主席,棉鞋着火了!”毛泽东脱掉棉鞋,捂着脚说:“好痛,好痛。”然后笑着说:“怎么搞的?我一点也没有觉得就烧着了。”说完,又写起来。

警卫员回忆:“大概写到第八九天的半夜,主席把我叫去,交给我一卷用报纸卷好的卷卷,叫我过延河送到清凉山解放社去。过了两三天,解放社送来了校样,主席拿到手以后,就又手不释卷,不分昼夜,反反复复地修改起来。又过了些日子,解放社给主席送来了一叠书,书皮上写着《论持久战》几个字。主席吩咐我立即把这些书分送给中央几位首长看,请大家提提意见,准备再作进一步的修改。”

《论持久战》科学地论证了抗战的发展规律,阐明了争取抗战胜利的道路,批判了对抗战的各种错误认识,从思想上武装了全党全军和人民群众,坚定了中国人民争取抗战胜利的信心,是指导全国抗战的理论纲领,受到国内外的高度评价。

(作者单位:中央党史研究室) 来源:人民日报

毛泽东《论持久战》问世前后老照片曝光

1938年春,在陕西延安一间简陋的窑洞里,毛泽东同志在撰写《论持久战》。

影像的生命在于纪录,可是有的影像从来就不为人知,当我们一张张翻阅《解放军画报》保存的数以万计的抗日战争的影像时,眼睛触及的画面,都让人深刻地感知到疼痛、哀伤、震惊与悲壮,这疼痛是植入骨髓的,这哀伤是令人警醒的,这震惊是刻骨铭心的,这悲壮是荡气回肠的,因为这是人类都必须正视的――战争与和平。

历史在回望中显现价值,在中华民族历史上这部最宏大、最壮烈的史诗里,在70年前这场最激越、最艰苦的战争中,各国著名和无名的摄影家为历史存真,留下了珍贵的历史影像,从而让我们能够拼贴出一幅幅历史的画卷,感受那段无法亲历的历史。从今天起,《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年特刊 视觉记忆》专版与大家见面了,故事就在身边,历史就在眼前,让我们一起走进那个年代的共同记忆……

1937年7月7日,日本帝国主义为实现其武力吞并全中国的侵略计划,继九一八事变、侵占中国东北三省和热河、冀东之后,又制造了震惊世界的卢沟桥事变。

国家处于危难时刻,在血与火的洗礼中,中国共产党成为全民族抗战的中流砥柱。中共中央于1937年8月22日至25日在陕西洛川县冯家村召开政治局扩大会议。毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、任弼时等23人出席会议。张闻天主持会议。毛泽东代表中央政治局作关于军事问题、国共两党关系问题的报告。

毛泽东同志给抗大二期学员作《论持久战》报告。

毛泽东指出:中国抗战存在着两种政策和两个前途,即我们的全面的全民族抗战的政策和国民党单纯政府抗战的政策,坚持抗战到胜利的前途和大分裂、大叛变的前途。我们的任务是动员一切力量争取抗战胜利,最基本的方针是持久战。红军的基本任务是:创建根据地,钳制与消耗敌人,配合友军作战,保存和扩大红军,争取共产党对民族革命战争的领导权。红军的战略方针是:独立自主的山地游击战,包括在有利条件下消灭敌人兵团和在平原发展游击战争,但着重于山地。共产党在统一战线中必须坚持独立自主原则,保持党在政治上、组织上的独立性,对国民党要保持高度的警惕性。

会议通过了《中国共产党抗日救国十大纲领》,制定了党的全面抗战路线和持久抗战的战略方针。鉴于华北危急,洛川会议决定红军主力立即出动,进入山西抗日前线。

在中华民族最危急的关头,中国共产党人就这样坚决地、义无反顾地承担起历史的重任,开始了艰苦卓绝的八年抗战。(本报记者 孙 阳)

照片除署名外均由《解放军画报》资料室提供

“一篇持久重新读,眼底吴钩看不休”

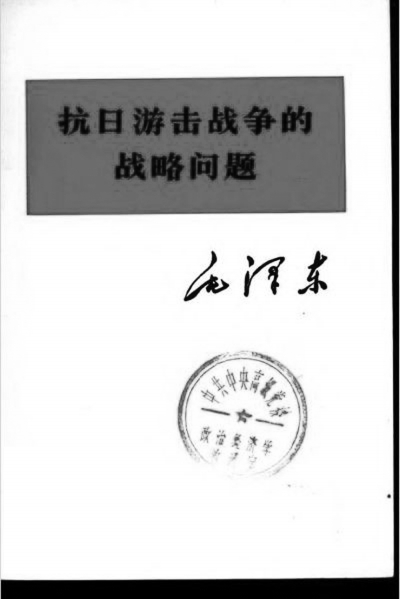

图为《抗日游击战争的战略问题》、《论持久战》

毛泽东一生著述丰富。《毛泽东选集》四卷中的二、三两卷是抗日战争时期的著作。从数量上看,其中绝大部分内容是:研究如何抗击日本帝国主义,争取民族解放和民主革命的胜利;从质量上看,毛泽东著作中一些重要代表作基本上是在抗日战争中形成的。这里重点谈一谈毛泽东关于抗日战争方面的两篇重要代表作:《论持久战》和《抗日游击战争的战略问题》。

■《论持久战》是把握全局、预见未来、克敌制胜的战略性著作

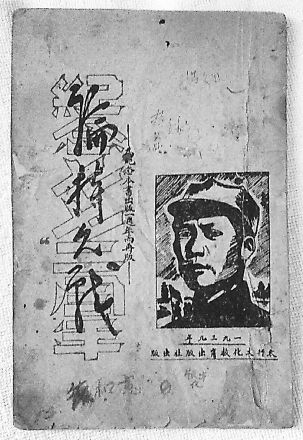

《论持久战》是1938年5月26日至6月3日毛泽东在延安抗日战争研究会上的讲演稿。文章总结了抗战以来的经验,深入分析了敌强我弱、敌小我大、敌退步我进步、敌寡助我多助的矛盾特点,批驳了“亡国论”和“速胜论”的错误观点,阐明了中国不会亡,也不能速胜,抗日战争是持久战,最后胜利属于中国的道理。

1、《论持久战》是在知己知彼的基础上写出来的

比如,毛泽东分析:日本军队的长处,不但在其武器,还在其官兵的教养——其组织性;而中国的情况,他指出:“日本敢于欺负我们,主要的原因在于中国民众的无组织状态。”所以,“动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海,造成了弥补武器等等缺陷的补救条件,造成了克服一切战争困难的前提”。再比如,毛泽东分析了卢沟桥事变以来日本在十个月侵略战争中是弱于战略、强于战术,“敌人的战略战役指挥许多不行,但其战斗指挥,即部队战术和小兵团战术,却颇有高明之处,这一点我们应该向他学习” 。

文章分析抗日战争的持久战需要经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段。他指出:“这个第二阶段是整个战争的过渡阶段,也将是最困难的时期,然而它是转变的枢纽。中国将变为独立国,还是沦为殖民地,不决定于第一阶段大城市之是否丧失,而决定于第二阶段全民族努力的程度。如能坚持抗战,坚持统一战线和坚持持久战,中国将在此阶段中获得转弱为强的力量。”毛泽东在文中还分析了怎样进行持久战的问题,阐明能动性在战争中的作用,战争和政治的关系,实行持久战的战略所应采取的具体作战方针、作战原则和作战形式等。他指出:在第一和第二阶段即敌之进攻和保守阶段中,应该是战略防御中的战役和战斗的进攻战,战略持久中的战役和战斗的速决战,战略内线中的战役和战斗的外线作战。在第三阶段中,应该是战略的反攻战。整个抗日战争中,中国将不会以阵地战为主要形式,主要和重要的形式是运动战和游击战。

2、《论持久战》是把握全局、预见未来、克敌制胜的战略性著作

历史事实证明:《论持久战》是把握全局、预见未来、克敌制胜的战略性著作。第一,抗日战争确实是按照战略防御、战略相持、战略反攻这样三个阶段发展的。第二,《论持久战》预测战略相持阶段:日本威胁南洋和威胁西伯利亚,将较之过去更加严重,甚至爆发新的战争;日本地主资产阶级的野心是很大的,为了南攻南洋群岛、北攻西伯利亚起见,采取中间突破的方针,先打中国;日本打了中国之后,如果中国的抗战还没有给日本以致命的打击,日本还有足够力量的话,它一定还要打南洋或者西伯利亚,甚或两处都打;“欧洲战争一起来,它就会干这一手;日本统治者的如意算盘是打得非常之大的”。太平洋战争的爆发,完全证实了这一预见的正确性。

《论持久战》进一步发展了《论反对日本帝国主义的策略》提出的建立广泛的抗日民族统一战线的思想,把坚持统一战线作为夺取抗日战争胜利的政治路线;更是进一步发展了《中国革命战争的战略问题》的军事思想,从实际出发、从特殊性出发来研究抗日战争的规律,把坚持持久战的战略作为夺取抗日战争胜利的军事路线。

3、《论持久战》从思想上武装了很多人

毛泽东本人很看重《论持久战》这部著作。据何其芳回忆,1961年1月23日,应毛泽东之邀,何其芳到中南海毛泽东住处讨论写《不怕鬼的故事》的序文,其间毛泽东谈起国家大事时说:“第一次大革命为什么没有成功,是因为缺少舆论准备。抗日战争时期,有《论持久战》和《新民主主义论》,就有了准备。”

抗日战争时期,毛泽东的《论持久战》影响了很多的人,也从思想上武装了很多的人。林默涵回忆在《解放》周刊读到《论持久战》的情景时说:“我看到的时间也就是1938年七八月的样子。我是在武汉郊区的山上一口气读完的。越看心里越亮堂,越看越高兴。中国不会亡,但也不会速胜。我从心底里呼出了这句话。”“当时奇怪得很,仿佛自己换了个人一样,由茫然变得有信心了。”于是,林默涵1938年去了延安。他回忆说:“毛泽东的《论持久战》是那一年发表的,它在最关键的时刻发挥了最关键的作用,指出了抗战的前途和国家的命运,也使我的思想产生了一次最大的变化。我就是因为看了《论持久战》,才萌发了去延安的愿望。”

叶剑英元帅在抗日战争胜利20周年时重读《论持久战》,曾作《七律·重读毛主席〈论持久战〉》诗一首,最后两句是:“一篇持久重新读,眼底吴钩看不休”。

■《抗日游击战争的战略问题》堪称《论持久战》的姊妹篇

《抗日游击战争的战略问题》产生于1938年5月。这篇文章深入分析了持久战中的游击战不只是战术问题,还有它的特殊的战略地位,堪称《论持久战》的姊妹篇。

1、提出了全部抗日游击战争的战略纲领

毛泽东在文章中指出:“敌人在我们这个大国中占地甚广,但他们的国家是小国,兵力不足,在占领区留下了很多空虚的地方,因此抗日游击战争就主要地不是在内线配合正规军的战役作战,而是在外线单独作战;并且由于中国的进步,就是说有共产党领导的坚强的军队和广大的人民群众存在,因此抗日游击战争就不是小规模的,而是大规模的;于是战略防御和战略进攻等等一全套的东西都发生了。战争的长期性,随之也是残酷性,规定了游击战争不能不做许多异乎寻常的事情,于是根据地的问题、向运动战发展的问题等等也发生了。”“这就是抗日游击战争虽然在整个抗日战争中仍然处于辅助的地位,但是必须放在战略观点上加以考察的理由。”

毛泽东研究问题和解决问题向来重视从客观存在的实际出发,从特殊性出发。对抗日游击战争的研究亦不例外。毛泽东指出:“抗日游击战争的战略问题,本来是密切地联系于整个抗日战争的战略问题的,许多东西二者都是一致的。然而游击战争又区别于正规战争,它本身有其特殊性,因而游击战争的战略问题颇有许多特殊的东西;抗日战争的一般战略问题中的东西,决不能用之于特殊情形的游击战争。”

毛泽东深入研究了抗日游击战争的六个具体战略问题:(一)主动地、灵活地有计划地执行防御战中的进攻战,持久战中的速决战和内线作战中的外线作战;(二)和正规战争相配合;(三)建立根据地;(四)战略防御和战略进攻;(五)向运动战发展;(六)正确的指挥关系。他在文中指出:“这六项,是全部抗日游击战争的战略纲领,是达到保存和发展自己,消灭和驱逐敌人,配合正规战争,争取最后胜利的必要途径。”

2、认定抗日战争根本上是农民的战争

毛泽东从中国的广大人口在农村,五个人中就有四个是农民的特殊国情出发,认定中国要走农村包围城市和采取游击战争的武装斗争道路。毛泽东认定抗日战争根本上是农民的战争,只有把广大农民发动起来、组织起来,并在很大程度上发挥游击战争的威力,才能打败日本侵略者。1936年7月16日,毛泽东同美国记者斯诺谈话时就谈到了这一条。他说:“除了调动有训练的军队进行运动战之外,还要在农民中组织很多的游击队。须知东三省的抗日义勇军,仅仅是表示了全国农民所能动员抗战的潜伏力量的一小部分。中国农民有很大的潜伏力,只要组织和指挥得当,能使日本军队一天忙碌二十四小时,使之疲于奔命。”

正因为中国革命是农民的革命,抗日战争是农民的战争,所以毛泽东指出:“不要把‘农民’这两个字忘记了;这两个字忘记了,就是读一百万册马克思主义的书也是没有用处的,因为你没有力量。”农民打日本的主要战争形式是游击战。毛泽东对抗大的学员们说:现在在抗战,“游击战争”四个字,是制敌的一个锦囊妙计,要下决心到敌人后方去进行游击战争。毛泽东又将中国革命的三大法宝之一的武装斗争称作游击战争,并对即将开赴华北抗日前线的陕北公学的学员们说:你们不要看轻这“游击战争”四个字,这是我们十八年艰苦奋斗中得来的法宝。

3、在中国革命道路上开创了一般和个别相结合的生动范例

在这篇文章中,毛泽东将重视武装斗争同重视农村包围城市、重视农民、重视游击战争结合起来,这是毛泽东在中国革命道路上开创的一般和个别相结合的生动范例。这一结合在抗日战争中发挥了巨大效力。

这篇文章对纠正抗战初期党内外存在的轻视游击战争的战略作用,寄希望于国民党军队的正规战争的错误认识,发挥了极重要的作用,指导和促进了抗日游击战争广泛而迅猛的发展。

(作者为中央文献研究室研究员)

主题链接

白崇禧赞《论持久战》

1938年7月,延安解放社和汉口新华日报馆出版了毛泽东的《论持久战》,在敌占区、国统区广为流传。关于当年这部著作在国统区的反应,曾经在李宗仁身边工作过的程思远先生回忆道:毛泽东《论持久战》刚发表,周恩来就把它的基本精神向白崇禧作了介绍,白崇禧深为赞赏,认为这是克敌制胜的最高战略方针。后来白崇禧又把它向蒋介石转述,蒋也十分赞成。在蒋的支持下,白崇禧把《论持久战》的精神归纳为“积小胜为大胜,以空间换时间”,由军事委员会通令全国,作为抗日战争中的战略指导思想。(杨薇) 北京日报

《论持久战》与抗日战争胜利的再认识

近日,网络上有人发文总结蒋介石在抗日战争中的五大战略贡献,文中称蒋介石“最早提出持久战的作战思想”,在学习了蒋介石讲话精神后,“毛泽东连夜写了《论持久战》的学习心得体会”。此文不仅在网络上公开传播,也在一些较为隐蔽的公众微信号中广为传播,混淆视听,误导大众,有必要澄清之。

有人说,世界上最难的两件事之一,就是把自己的思想装进别人的头脑里。此话虽属笑谈,但却颇具哲理。抗日战争时期,最难的事,莫过于把正确的抗战思想装进四万万五千万中国人的头脑,让每一个中华儿女知所趋就。谁能担纲此任,谁就可能力挽狂澜,救中华民族于危难之中。要明白这一道理,需要首先回顾一下当时的中国历史状况。

日本侵略中国蓄谋已久,而且其志不小,意欲先征服中国,进而征服整个亚洲,最后称霸世界。为此,日本进行了长时间的准备,并制订了周密的作战计划。1931年,日本发动“九一八”事变,至1932年2月,东北全境沦陷。1935年,日本又发动华北事变,目的是将河北、察哈尔、绥远、山东、山西及北京、天津“五省二市”通过“自治”而分离出去。1937年七七事变爆发,全面侵华的战火最先从北京卢沟桥燃起,随后北京和天津被占领。8月13日,日本以30万强兵进犯上海,淞沪抗战打响,喋血抗日的壮烈挡不住日本法西斯的屠刀,11月,上海沦陷,太原失陷。12月13日,日本攻进南京城,对手无寸铁的南京民众进行了长达6周的屠杀,制造了震惊中外的南京大屠杀。12月,山东大部分失陷,交通要点仅剩鲁南滕县、台儿庄……

面对日本法西斯的凶残进犯,中国军民奋起抵抗,谱写了一曲曲誓死保家卫国的壮歌。但是,训练有素、装备先进、凶残且战斗力强的日本侵略者,也使一些人感到恐慌、胆怯,有的人因此抛出了“亡国论”,认为中国必败无疑。如汪精卫在抗战爆发前就说“中国武器不如人,战必败”,抗战爆发后,随着日军的长驱直入,他再次叫嚷“再战必亡”,说如果坚持打下去,中国“无论通都大镇,无论是荒村僻壤,必使人与地俱成灰烬”。这种论调的逻辑终点就是“不打尚好,越打越糟”,妥协投降才是上策。显然,这种结局对每一个中国人而言,都是不情愿接受的。但是,日本人的节节胜利,也摆在眼前,而且有增无减。

更令人担忧的是,1937年9月平型关大捷、1938年3月台儿庄战役的胜利,使蒋介石产生了“幻觉”,认为日本远没有那么可怕,只要再坚持三个月,苏联一出兵援助,美英再派兵支援,战胜日本指日可待。这种过分寄望于他人援助和盲目低估日本实力的“速胜论”观点,其可取之处,是认为中国能够战胜日本,这在某种程度上能激励士气,但稍有头脑的人就能认识到,三个月战胜日本无疑是痴人说梦;其最大缺点,就在于“不知彼,不知己”,其逻辑归宿只能是“每战必败”。所以“速胜论”不仅难以成立,而且在实践中十分危险。

那么,此时的中国命运该向何处去?中国不能亡,中国不愿亡,中国不该亡!这是每一个有骨气的中华儿女心中的信条。但是,此时的中国怎样做才能避免“灭亡”?如果说中国能够战胜日本,又靠什么来取胜?残酷的现实警示国人:此时的中国,武器远不如人,装备及军需物资储备远不如人,训练远不如人,求胜的欲望和必胜的信心也远不如人。那么,中国靠什么来战胜敌人?如果说中国能够胜利,什么时候才能够胜利?诸多问题,是横亘在每一个中国人心中的巨大问号,谁能解答?

在经过长时间的思考和数日的奋笔疾书后,毛泽东《论持久战》公开发表,系统阐述了中国抗日战争的规律,清晰回答了上述问题:第一,中国是能够战胜日本的;第二,中国要团结一切可以团结的力量,打一场人民战争,这是战胜敌人的唯一法宝;第三,抗日战争要打一场持久战,战争将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,最后胜利属于中国。接着,毛泽东又就打什么样的持久战、怎样打持久战等问题作了进一步的阐释。

毛泽东的智慧之处,就在于其对战争规律的透彻理解,对中国社会现状和民众心理的准确把握。众所周知,决定战争胜负的变量因素有很多,如军队的人员、武器的精良、士兵的训练有素等,每一个变量因素都会对战争的结果产生巨大影响。此外,决定战争胜败的还有人的因素,而且在一定条件下,这是最重要的因素。古今中外,无数以弱胜强、以少胜多的战争,都是在“人”的因素上下足了功夫。毛泽东看到,单单凭国民党军队的力量,是无法取得胜利的;仅靠共产党的力量,也同样难以打败日本,必须发动广大民众,万众一心,同仇敌忾,实行全民族的抗日,这才是战胜日本法西斯的唯一正途。事实证明,毛泽东的论断是正确的。

毛泽东的《论持久战》,正式发表是在1938年5月26日至6月3日的延安抗日战争研究会上。当时毛泽东围绕《论持久战》进行了连续6天的讲演,系统阐述了自己的思想。《论持久战》共21个问题,前9个问题主要是说明抗日战争为什么是持久战,为什么最后的胜利是中国的,批判了亡国论和速胜论;后12个问题主要是说明怎样进行持久战和怎样争取最后胜利,着重论述了人民战争和人民战争的战略战术。

有人说,“持久战”的作战思想最早是蒋介石提出,而非毛泽东;持此论者称:蒋介石早在1932年就告诉记者说,万一与日本发生全面战争,我们就把首都迁往四川,以适应长期持久战。这也被认为是蒋介石最早提出“持久战”的证据。且不论这段资料的真实性和可信度如何,也不论蒋介石事实上表现出来的对抗日态度的暧昧和反复,单就其中对“持久战”思想的理解,就显得十分幼稚和偏狭。“持久战”是一种系统的军事理论,有着丰富的内容,缜密的逻辑论证,远不是某人的一两句话就可说清道明的。

蒋介石是否对记者有过上述表述,尚有待考证;但仅从字面看,只能说他有一个说法,只是他作出的一个简单判断,并未上升到一个理论,因为他没有对持久战进行系统全面的论述,更没有将这种思想装进“所有官兵和民众的脑子里”,成为指导全民族抗日的战略思想和指导方针。倒是国民党内陈诚和蒋百里等人有过“持久战”论述和言论,但均与毛泽东的“持久战”理论主张不同,立场也不同,难以望其项背。

事实上,毛泽东的“持久战”观点早在1935年12月《论反对日本帝国主义的策略》中就提出了。他说:我们还得准备再花一个应有的时间,像过去那样地过分地性急是不行的。中国革命战争还是持久战,帝国主义的力量和革命发展的不平衡,规定了这个持久性。毛泽东的“持久战”理论也经历了一个从提出到完善的过程,至1938年5月才臻于成熟。还需要指出的是,毛泽东的持久战思想也是中国共产党集体智慧的结晶,朱德、周恩来、彭德怀、张闻天等人均对持久战思想有过积极贡献。

毛泽东的《论持久战》正式发表后,不是束之高阁,也不是用来装点门面,而是用其指导当时的战争实践,他不仅用“持久战”的思想武装了共产党领导的抗日军民,而且也设法装进了包括国民党军官在内的中华民众的“脑子里”。史料表明,蒋介石、白崇禧等国民党要人看到《论持久战》后,深为叹服。国民党政府军事委员会通令全军,把它作为抗日战争的指导思想。1939年《论持久战》英文版发表,其影响进一步扩大。实践证明,《论持久战》确实是全民族抗战的精神武器和旗帜,“是夺取抗战胜利的指路明灯”。

(作者:对外经济贸易大学党委宣传部长、教授) 来源:红旗文稿